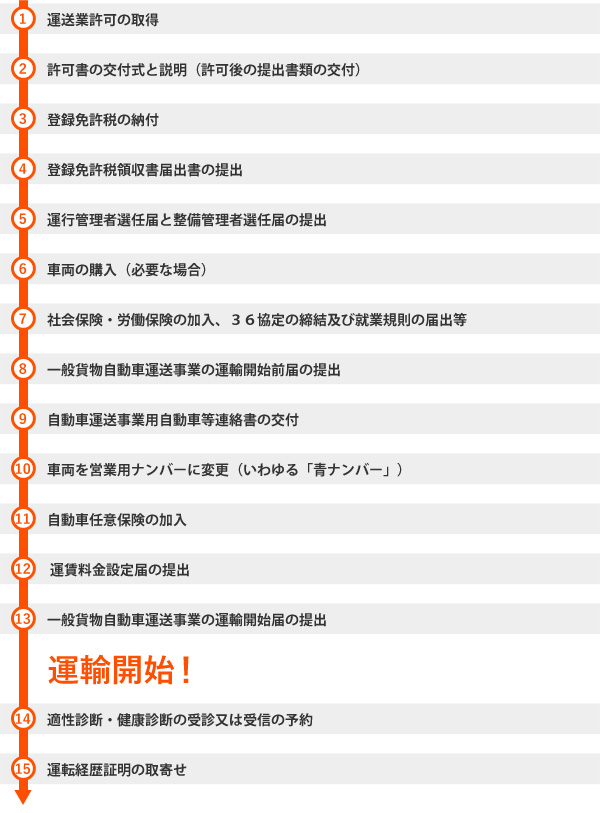

一般貨物自動車運送事業の許可取得後も、定められた書類の提出等の手続きがたくさんあります。それらをすべて完了して、初めて営業を開始することができます。

以下が許可取得後の一般的な流れです。

申請受付後、審査・補正対応を経て、運輸支局から許可取得の連絡が入ります。

交付式は、他の許可取得事業者と同時に行われることが多いです。

提示された日にどうしても出席できない場合は、変更することも可能ですが、なるべく指定された日に参加することが望ましいでしょう。

同じ日に、運輸開始後の経営上の注意点や、許可後に提出する必要な書類の説明と交付等が行われます。

登録免許税納付書(12万円)と登録免許税領収書届出書が運輸支局から交付されますので、必要事項を記入の上、金融機関で振込みます。

登録免許税の納付は許可取得日から1か月以内に済ませるように規定されています。速やかに納付しましょう。

登録免許税を金融機関で振込むと領収書が渡されますので、その領収書を運輸支局から交付された「登録免許税領収書届出書」に貼付し、地方運輸局にします。

営業所管轄の運輸支局に提出します。

購入予定として申請した場合、このタイミングで購入します。

役員を含む従業員は社会保険(健康保険と厚生年金保険)に、従業員は労働保険(雇用保険と労災保険)に加入する必要があります。

また、運送業の場合は従業員が時間外勤務を行えるように36協定書を締結し、労働基準監督署に提出しておくのが一般的です。常時10人以上の従業員を雇用する場合は、就業規則も労働基準監督署に届け出る必要があります。

添付書類とともに営業所管轄の運輸支局に提出します。

運輸支局で、配置車両を自家用車から営業用ナンバー、いわゆる青ナンバーに変えるための「自動車運送事業用自動車等連絡書」が交付されますので、実際に手続きをします。

交付された自動車運送事業用自動車等連絡書と車両の変更又は移転登録書類を持参のうえ、営業所管轄の陸運局に車両を持ち込み、配置予定車両を営業用ナンバーに変更します。その後、新たな車検証の写しを取ります。

配置予定車両を自動車任意保険に加入させます。許可取得前に白ナンバーで加入しており、保険の等級が上がっていた場合でも、営業用車両として加入しなおす場合は、基本的に 新規加入となります。

運送事業で使用する運賃料金表と運賃料金設定届を営業所管轄の運輸支局に提出します。

最終段階として、運輸開始届を営業所管轄の運輸支局に提出します。

運輸開始届は運送事業許可取得日から1年以内に提出する必要があります。

運輸開始までに受診結果を提出することは義務付けられていませんが、受診自体は義務付けられています。